清八でございます。毎月、「食」に関する書籍・漫画・DVDなど、主に中古品を探しては買い求め、読んだり、観たりして学習しております。それでは6月分を報告させていただきます。

■毎日新聞社編「大正という時代」毎日新聞社 (2012.11.15) 中古本

:

今年は「昭和100年」、「戦後80年」という年に該当しますので、マスコミ報道とか図書館・博物館などでの企画・展示が各地で展開されております。この書籍が企画されたのは、2012年7月30日が、元号が大正に改まってからちょうど100年に当たった日という事が「はじめに」に書かれていました。本書によれば、「‥明治生まれの人々の全てが100歳以上となったことを指しています。‥」

75~84頁に「米騒動」が取りあけられていました。もちろん、「令和の米騒動」ではなく、「大正の米騒動」のことです。「‥1918(大正七年)年の夏、富山県の日本海沿岸で、漁民の主婦らが米の価格高騰や他県への移送に反対し、米穀商や荷主らに押しかけて抗議する事件が相次いだ。この騒ぎが全国に波及し、時の寺内正毅内閣を倒した。米騒動である。‥」「‥当時、東京の労働者のほとんどは、昼食には弁当を持参していたが、独身労働者の多くは仕出し弁当を利用していた。その金額は一食当たり10銭から12銭が通り相場だったが、米価の高騰で15銭以上に跳ね上がった。そこで返答の代わりにパンを食べる人が急増したのだ。大正後期にパン食が増えたのは、モダンライフを楽しむ為ではなくて、水田に適さない土地でも収穫できる麦を原料にしたパンのほうが、安かったという事情も影響していた。また、代用食品・安い食材の研究も盛んに行われた。旧制女子専門学校などの教育機関では、「三食五銭の副食研究」や「外米美味調理法」といった生活防衛術が講義されたが、手間がかかって実用的ではないものが多かったらしい。‥」

今年、2025年、同じ状況になってますよね。又、パン食は戦後からではない事も理解していただけますよね。(画像①)

(画像①大正という時代)

■「東京人 1月増刊」都市出版株式会社 (2025.1.3) 中古本

:

この号は、NHK大河ドラマ「べらぼう」のメインキャスト特集で「台東区で旅する蔦屋重三郎と江戸文化」でした。1月5日スタートだったので、当然、この番組の舞台となった江戸・新吉原と蔦屋重三郎、喜多川歌麿、東洲斎写楽などの紹介記事満載でした。

41頁に、桜なべの「中江」さんが紹介されていました。「目にも鮮やかな馬肉を、割下と味噌ダレでさっと煮て、玉子にくぐらせる。東京の郷土料理・桜なべは、文明開化の時代に吉原で生まれた」「‥中江は明治三十八(1905)年創業で、間もなく百二十周年を迎える。関東大震災の翌年に再建した店舗は、戦災も奇跡的に逃れて築百年。国の登録有形文化財に指定されている。

116~121頁は「江戸の味、老舗の誘惑。」として、享和元(1801)年創業の「駒形どぜう」さん、享和年間創業の「伊豆榮本店」ささん、安政元(1854)年創業の「江戸蕎麦手打處あさだ」さんが紹介されていました。「‥東京の蕎麦屋の歴史は面白い。江戸時代は手打ちが当たり前だった蕎麦が、明治時代に製麺機が輸入されると、機械で打った蕎麦が物珍しく、行列が出来た。つくる側も効率的だと軒並み機械を導入し、手打ち蕎麦屋が殆どなくなってしまった。そんななか、バブルの時期にグルメブームが到来し、蕎麦打ち名人が支持されて憧れの存在になった。江戸時代に始めた老舗が電気を使い、新しく始めた店が江戸時代さながらの手打ち蕎麦を打つ、という逆転現象が起きたのだ。‥」この文章で戦前・戦後に東京の蕎麦屋で修行された地方の方々が、製麺機を導入しての蕎麦屋を次々と開店されていた理由がわかりました。私が50年以上お世話になっていた浜松市内のお蕎麦屋さんの会長さんは、出会った頃(昭和50年代)に、「週休二日になって昼間のお客が増えていった時代、注文を受けてから蕎麦を打っていたのでは間に合わないから製麺機を使い、その代わり、だし汁は業務用のは使わないで、自分で試行錯誤して作ったものだ。」と教えていただきました。(画像②)

(画像②東京人 1月増刊)

■吉原龍一著「深川めおとそば」集英社文庫 (2024.8.30) 中古本

:

巻末の「解説」(吉田伸子)には、「‥物語は、お江戸は深川の一色町で、『米沢屋』という蕎麦屋を営むおみなと力也の奮闘を描いたものだ。二人は、実は米沢藩上杉家中の者であり、米沢領自慢の『原方蕎麦』を『売り込む先鋒』として、この地にやって来た、という設定である。期間は一年を限りとされていた。一年の間に『原方蕎麦』を江戸中に知らしめねばならないのだ。‥」もう、これで話の筋書き、展開がおわかりになると思います。「‥深川というか、当時の江戸では、蕎麦といえば更科であり、『辛い汁をちょんとつけてあとはつるりと流し込む』。米沢では、『どぶんとつゆにつけて噛みしめる』。蕎麦も違えば、食べ方も違う。深川で米沢風に蕎麦を食べれば『粋じゃねぇって指をさされちまわ』。‥」

作者の吉原さんは山形県南陽市生まれ(南陽市は米沢市と同じ『置賜エリア』である)。「米沢愛」が詰まった「米沢蕎麦」と「蕎麦屋夫婦」の物語です。キャッチコピーにあるように、読み終えたら「蕎麦」が食べたくなりました。(画像③)

(画像③深川めおとそば)

■有馬美季子著「小鍋屋よろづ公事控」徳間時代小説文庫 (2025.1.15) 中古本

:

江戸・日本橋小網町一丁目にある小鍋屋「よろづ」は、元公事師のお咲が女将をつとめ、強面の銀二が仕入れを担当、そして一人娘のお玉の三人家族で営んでいる。「公事師」は、江戸時代、当事者に代わって「訴訟」を生業とした者で、現在の弁護士とも言えます。幕府公認の代書屋、公認されていないが経験で相手方と交渉して「示談」に持ち込む技術を持っている者もいたようです。

このお店では、「七草と鰆のあっさり小鍋」「鰤と芹と牛蒡の味噌仕立て」「牡蠣と春菊の雪鍋」「餅と葱、大根、油揚げに卵を落とした月見鍋」「蛤と春菊、葱のみぞれ鍋」「烏賊と小松菜と平茸の濃厚醤油鍋」「浅利と葱と油揚げの深川鍋」「春菊と大根、豆腐、榎茸、飛竜頭、麩の精進鍋」「鰆と蕪、椎茸、豆腐の小鍋」「青柳と分葱、独活、三つ葉、豆腐の味噌鍋」などなど、酒の肴、ご飯のお供が続々と登場するのです。

特別な素材でもなく、普通に醤油、味噌、出汁を使った小鍋料理でした。全編を通じてほっこりとして人情話のようで、お薦め致します。(画像④)

(画像④小鍋屋よろづ公事控)

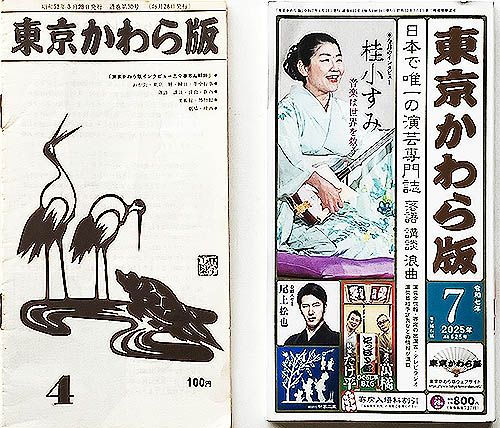

■「東京かわら版」令和7年7月号 ㈲東京かわら版 (2025.6.28) 新刊本

:

昭和49年11月28日から発行されている日本で唯一の演芸専門誌です。発行当初は、落語会情報は少なく(失礼)、都内での寄席、ホール落語会、独演会、講談・浪曲・新内などの公演情報をメインに、縁日と年中行事、美術館・博物館情報、そして都内での劇場、名画座などの情報誌でした。当然、都内の寄席・演芸場・書店での販売と限られていました。私は、昭和52年4月号(通巻第30号)からの定期購読者です。最新の通巻第625号まで、断捨離は出来ず、すべて永久保管を続けております。

さて、「暦と縁日と年中行事」のコーナーは、現在でも続いております。7月3日が「ソフトクリームの日、23日が「カシスの日」、30日が「梅干しの日」と制定されているんです。先ず「ソフトクリームの日」なんですが、東京都品川区荏原に事務局をおかれ、美味しいソフトクリーム作りに励む会社で構成されている「日本ソフトクリーム協議会」が平成2年(1990)に制定した日です。昭和26年7月4日、明治神宮外苑で行われた米軍主催の「アメリカ独立記念日」を祝うカーニバルで、ソフトクリームの模擬店を立ち上げ、日本で初めてコーンスタイルのソフトクリームが発売された記念なのだそうです。

日本カシス協会が平成18年(2006)2月14日に、「第1回カシスサミット」を開催、その会場で、この「カシスの日」が決定されました。その理由なのですが、カシスは真夏に収穫できる果実で、北半球では7月、南半球では1月に収穫されます。本協会は、夏を象徴する「大暑」の日を「カシスの日」とされたという事です。パソコン作業や携帯電話・スマホの普及により「目の痛み・疲労」を体験する人が大幅に増えています。カシスアントシアニンが末梢血管の血流を活発にし、筋肉のこりをほぐす事で一時的な近視化を抑制し、眼精疲労を軽減する効果があることは研究結果として立証されております。

三つ目の「梅干しの日」は、日本有数の梅干しの産地である、和歌山県日高郡みなべ町の株式会社東農園が制定されました。この日付になったのは、この頃に多く新物の梅干しが食べられることからでした。また、梅干しは健康に良く、「梅干しを食べると難が去る」と昔から言われてきました。「なん(7)がさ(3)る(0)の語呂合わせ」という説もあります。この日の卯の刻(午前6時から8時)に、その年の恵方に向かって食べると気が高まり精気がみなぎるとされています。(画像⑤)

(画像⑤東京かわら版)

6月6日(金)、ユナイテッドシネマ豊橋で「ぶぶ漬けどうどす」を観てきました。13時45分上映回で、観客2人でした。私を含めて。ぶぶ漬けの「ぶぶ」は、京都言葉でお茶やお湯など温かい飲物を言います。そこで、冷めたご飯に熱いお茶やだし汁をかけて食べるお茶漬けを「ぶぶ漬け」と呼ばれているのです。私が50年位前に桂米朝師匠の「京の茶漬け」という噺を聴いてます。京都のお得意先をしばしば訪れる大阪の商人。いつも帰りがけにおかみさんが、「何にもおへんのどすけど、ちょっとお茶漬けでも‥」と、言われるのですが、一遍も出てきたことがない。「よし、一遍あの茶漬けを食てこましたれ」と、商用にかこつけて来ましたな。あいにく主人は留守でも上がり込んで、おかみさんと雑談しながら、なんとか茶漬けのほんものを持ってこさせようとする。‥さぁ、どうなりますやら、という一席でございます。実は、京都ではお客さんが帰る際に、挨拶として「ぶぶ漬けでも、どうどすか?」と尋ねる習慣があり、暗に「用事が済んだら、早よ帰って!」という意味で、本当に用意するつもりはありませんでした。この映画では、京都では「本音と建前」があるさかい、なんでも言葉どおりに受け取ったら、えらい目にあうでぇ、というシチュエーション・ドラマです。私の個人的な感想としては、「京都人のホンネと建前の言い回し、パロディとしてはわかるんやけど、オチもようわからんし、中途半端な作品になってしもうて、残念どしたなぁ」です。(画像⑥)

(画像⑥ぶぶ漬けどうどす)

2025.7.28 清八