清八でございます。毎月、「食」に関する書籍・漫画・DVDなど、主に中古品を探しては買い求め、読んだり、観たりして学習しております。それでは5月分を報告させていただきます。第102回本果寺寄席のご報告もあります。

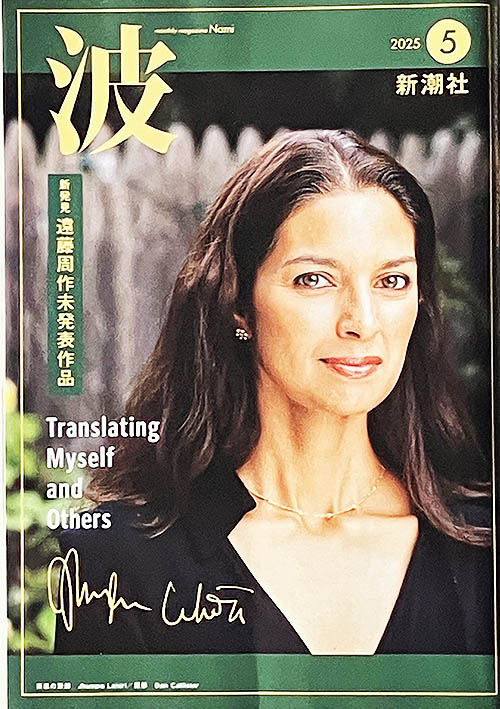

■「波」2025.5 新潮社 (2025.4.30) 新刊本

:

新潮社の「新刊案内」なんですが、4~7頁は阿川佐和子氏の「やっぱり残るは食欲」第92回「アスパラガス」のお話でした。「白アスパラの季節がやってきた。なんてね。ちょいと偉そうに言ってみましたが、生の白アスパラを春に食べたいと思うようになったのは、ごく最近のことである。‥ベルリンに限らず、フランスでもオーストリアでもオランダでも、多少の時期のずれはあるとしても、春の朝市にはまちがいなく白アスパラガスの大群が並ぶという。‥」‥グリーンアスパラガス、缶詰のアスパラガス、そしてホワイトアスパラガスの変遷記でした。

私は、1996年から2006年の間に四回ベルギー旅行を楽しみ、現地でベルギー料理を食し、ベルギービールを愉しんだ体験があります。一回目の時は、ブリュージュの「ムール貝専門店」で二種類のムール貝を食し、ブリュッセルのグルメ横丁で「「フランドル風アスパラガス」を食し、ベルギーの虜になりました。ですから、ヨーロッパでは、どんなにホワイトアスパラガスを「春の食べ物」として大切にしているかが理解できます。(画像①)

(画像①波)

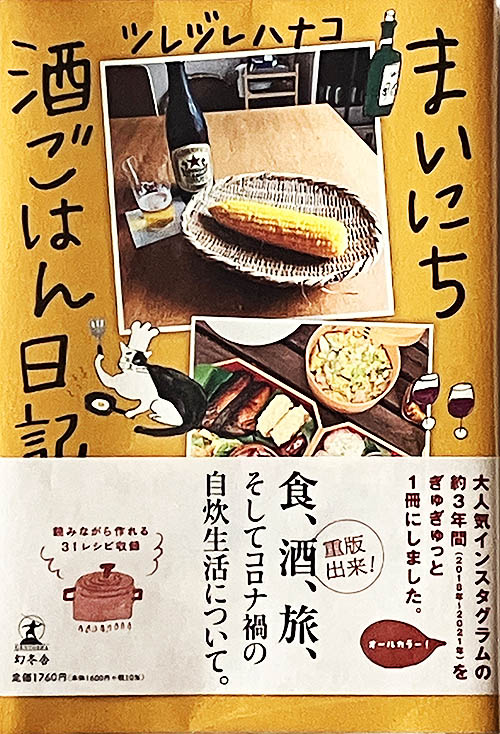

■ツレヅレハナコ著「まいにち酒ごはん日記」幻冬舎 (2022.4.30) 中古本

:

食と酒と旅を愛する文筆家が約3年間投稿をつづけたインスタグラムの単行本でした。2018年春から2021年夏までなので、コロナ禍の日記としても貴重な記録だと思います。

131~174頁が2020年3月から2021年2月「‥新型コロナという未曽有の事態で、世界中の誰もに生活の変化が起き始めた一年。誰にも会えず、出張にも行けず、自炊の日々。飲食店にも行けない一方で、どうすれば大好きな店を守れるか悩んだ日々でした。‥」

例えば、136頁の「好きなお店を守る方法」。「‥こんなときなので、近所の好きなお店が始めたテイクアウトをしまくるぞー。震災時のことを思い出して、なくなったら困る店にはみんなできる形でお金を落とすべし。それぞれの家の近くでね。本当に、あっけなく店はなくなるよ!‥」。アルコール提供していた飲食店は時間制限のため休まれたり、テイクアウトに移行されたり、それぞれが出来る範囲で続けてくれましたね。

189~204頁が2021年3月から同年8月まででした。「‥まだまだ元通りとは言えないまでも、少しずつ生活のリズムや日々の楽しみ方を工夫し始めるように。これまで思ってもみなかったキャンプ飯やアウトドアに目覚めるなど、新たな自分との出会いも多かった!‥」

膨大な料理の画像とコメント、ただただ凄いの一言でした。それにしても、この国の政府は何故、5年前からのコロナ禍を検証して記録・公開化しないのでしょうか。これまで、このコラムで紹介してきたように飲食関係者は、キャバクラ関係も含めて記録化して公開されていることに、スタンディング・オベージョンです。(画像②)

(画像②まいにち酒ごはん日記)

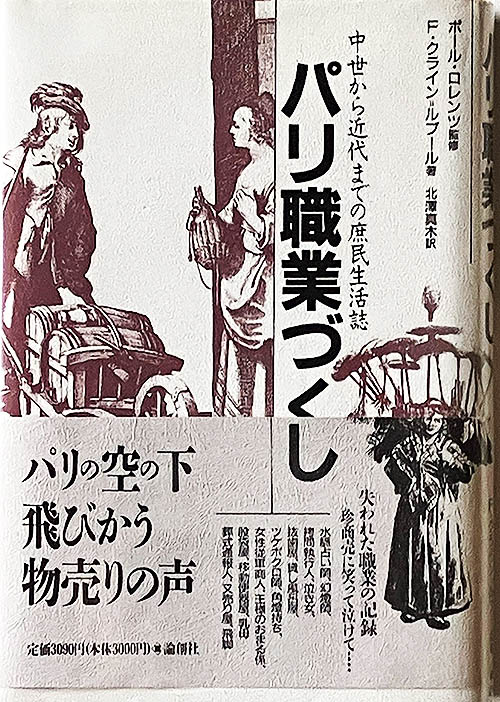

■F・クライン=ルブール著「パリ職業づくし」 論創社 (1995.4.5)中古本

:

この本も4月19日に浜松市の新川モールで開催された「浜松古本市」で購入できました。殆ど新品で定価3,900円が1,000円になっていました。

中世から近代まで、パリを中心としたヨーロッパの庶民の過去の職業を紹介してくれる庶民生活誌でした。7~8頁に「葡萄酒の呼び売り」が紹介されていました。「‥印刷術が発明される以前、葡萄酒販売業者のために働く宣伝マンには二種類あった。居酒屋をかねた旅籠の入り口で、そこのオススメ品を大声で宣伝する呼び込み型と、首にかけたブリキの小笛をけたたましく鳴らしながら、隊列を組んで通りから通りへとねり歩く放浪型だ。『放浪呼び売り』は、試供品の葡萄酒をなみなみとついだ木製の大杯を手にかかげ、通行人に、のどが渇いていようといまいと、片っぱしから試飲させた。‥」

15~16頁に「ジュース売り」が紹介されていました。「‥十八世紀末のことである。六月のある暑い日、一人の屈強な男がグレーヴ広場に現れて、可動式給水器を据え付け、商売を始めた。縫目という縫目をブレードで飾り、鈴がじゃらじゃら付いた真っ赤な服を着ていた。男が売っていたのは、一杯一リアールの、おいしくて、さわやかで、透明な飲み物だった。いまだかつて誰も味わったことのない飲物だったので、パリジャンはこれを〈ココ〉と名付けた。なんとなくココナッツミルクに似ていたからである。実際は、カンゾウの茎を漬けた水にレモンジュースをほんの少したらしただけのものだった。‥」

このように、パリがヨーロッパの中心地だった時代の庶民の様々な職業と庶民の生活をまとめられた貴重な一冊でした。(画像③)

(画像③パリ職業づくし)

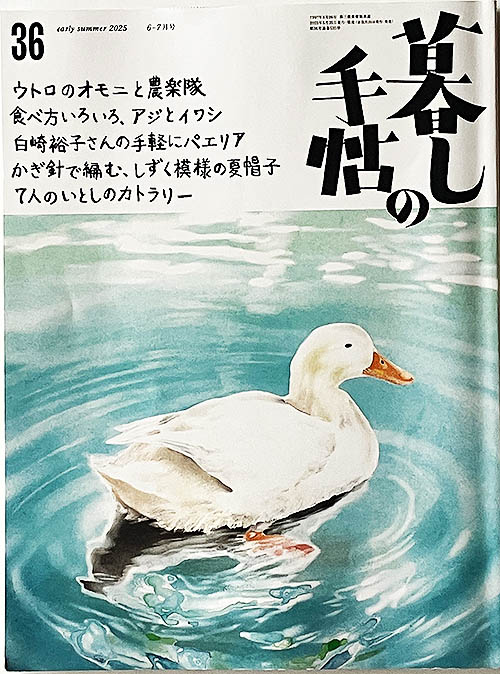

■「暮しの手帖 第36号」暮しの手帖社 (2025.5.25) 新刊本

:

前号から編集長が代わったけど、1948年の創刊号以来の「文化」は代わってはないようです。

14~21頁は、我が家では大好きな「こんな食べ方 アジとイワシ」。料理家の吉田愛さんによる和・洋・エスニックの8品でした。「焼きアジのエスニックマリネ」「イワシのトマト煮」「アジのおかかねぎみそ焼き」「イワシの唐揚げ」「アジの冷や汁そうめん」「イワシの黒酢蒲焼き」「アジの梅混ぜ寿司」「イワシとじゃがいもの香草パン粉焼き」。どれもこれも定番料理になりそうです。18頁の欄外に「アジのマメ知識」として、「クセのない上品な味わい。味の良さから、『アジ』という名前になったと言われている。」

22~31頁は、「白崎裕子さんの好きな野菜で手軽にパエリア」。フライパンひとつで作る「炊き込みご飯」のようなパエリエのレシピでした。「エビとパブリカのパエリア」「豆と野菜のパエリア」「アサリとしらすのパエリア香味野菜添え」「コロコロ野菜とツナのパエリアカレー風味」。どんなパエリアにも、うま味の強い玉ねぎとにくにくを使うことで野菜のうま味と深みを引き出しているのだそうです。

1996年から2006年の間に四回ベルギー旅行を楽しんでいましたが、ブリュッセルのグルメ通りにパエリエ専門店があって、何度か通いましたが、トッピングと香辛料によっては、とんでもないお値段になってしまって、フランス語かドイツ語でのやり取りでできれば、もっと安くなったんだろうなぁと、思い出します。

46~51頁は「猛暑時代の食中毒予防術」でした。もう一年中、ノロ・ウィルスとかカンジロバクター菌による食中毒注意ですが、つくに梅雨入りから猛暑の時期は、お互いに気をつけたいものです。50頁に「テイクアウトやデリバリーを利用する時に気をつけることはありますか?」がありました。「‥テイクアウトは、購入後すぐ帰宅することが原則で、寄り道したり、車内に長時間放置したりすることがないよう気をつけます。また、デリバリーを利用する時は、在宅時に受け取れるよう注文し、短時間でも玄関先などに放置しないようにします。いずれもなるべく早く食べることを意識し、すぐに食べない場合は、必ず冷蔵庫に入れます。また、温め直す時は、中心部までしっかり加熱しましょう」何を今さら‥という注意事項ですが、5年前のコロナ禍、普通の喫茶店がサンドイッチのテイクアウトを始められたのですが、保管する冷蔵ケースもなく、ハムサンドやツナサンドが、レジ横のカウンターに無造作に置かれていた事があり、ぞぞっとした体験がありましたね。(画像④)

(画像④暮しの手帖)

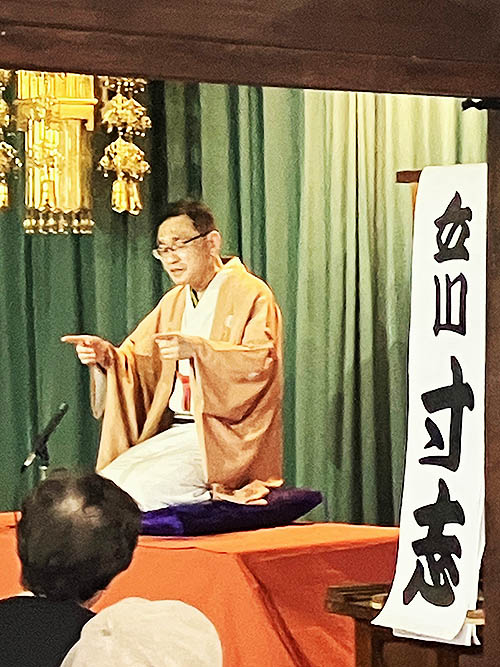

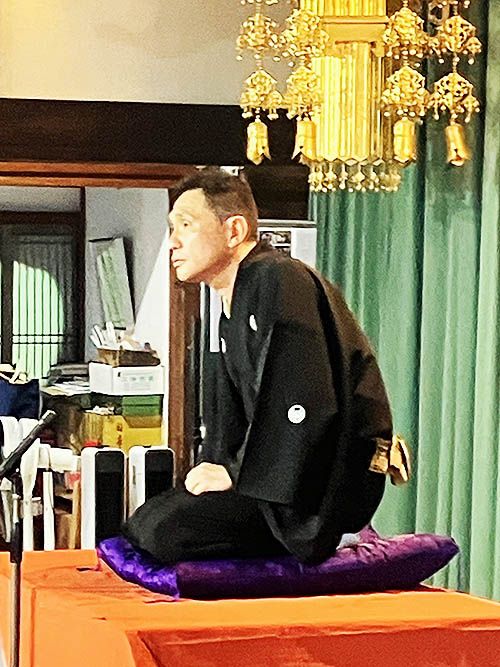

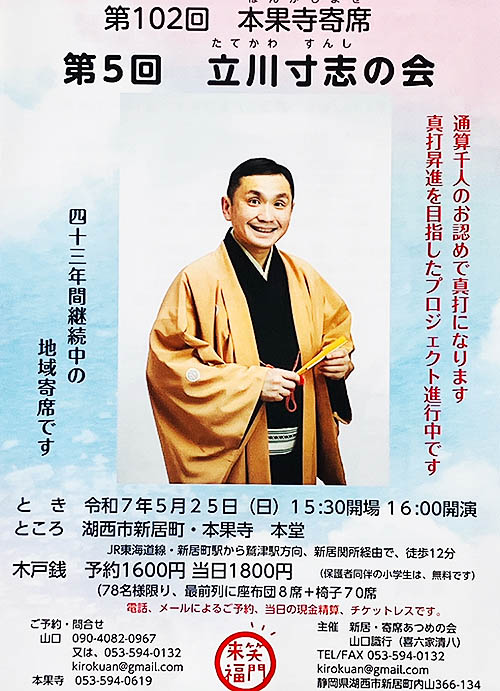

5月25日、「第5回立川寸志の会」として、102回目の本果寺寄席を開催出来ました。

寸志さんは、元ベネッセの編集員で「たまごクラブ」「ひよこクラブ」の編集に関わっていたのですが、44歳で退社、立川談四楼師匠に入門されたのですが、奥様が公務員で「私が定年退職するまでに真打昇進すること」が退社・再就職時の条件だったそうです。

2015年3月、二ツ目に昇進、浜松出身の瀧川鯉昇師匠のご紹介で同年11月1日、来演していただきました。この時の経緯は、寸志さんの奥様が湖西市新居町の出身で、談四楼師匠から鯉昇師匠に「浜松で会を続けているんなら、この弟子も頼むよ‥」という一言からでした。それからはコロナ禍も含めて来演、今回が5回目となりました。当時のチラシから「清八のひとりごと」です。

年が明けてから、あっという間に5カ月です。そして、熱中症防止のためのクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の運用期間が4月23日から10月22日までとなりました。昨年までは6月1日からでした。ご承知のように沖縄・九州では、この5月から「梅雨入り」と、これまでと一ケ月は季節が前倒しになっているようです。落語は空調機器がない時代から季節感を大切にしてきた話芸です。夏に冬の噺をしてもお客様が納得されれば大丈夫なのですが、これから影響が出てくるのでしょうか。

当本果寺寄席は、1982年10月30日の「新窓・愛橋・楽輔三人会」がスタートでしたた。前回までの来演者は45名、延べ337席の噺を聴いていただけました。本当にありがたいことでございます。(画像⑤、⑥、⑦、⑧)

(画像⑤)

(画像⑥)

(画像⑦)

(画像⑧)

一昨年12月からnoteという投稿・配信サイトに「新居・寄席あつめの会」「本果寺寄席」の発足から、私の落語・噺家さんたちとのお付き合いなど、約50年間の蒐集品と記憶、記録から投稿を続けております。ご興味がありましたら、次のQRコードを携帯・スマホなどから読んでみて下さい。(画像⑨)

(画像⑨)

2025.6.27 清八