清八でございます。毎月、「食」に関する書籍・漫画・DVDなど、主に中古品を探しては買い求め、読んだり、観たりして学習しております。それでは9月分を報告させていただきます。今回は、別冊もございます。

■「ラジオ深夜便 2025年8月号」NHK財団 (2025.8.1) 中古本

:

書店で立ち読み(失礼)してみたら、8~15頁に2025年4月17日に放送されていた車浮代(時代小説家)さんのインタビュー「江戸の文化に魅せられて」からの文字起こしでした。「‥江戸の料理って、よく胡椒を使うんです。そばには七味や一味をかけて、うどんや吸い物には胡椒をかける。現代では和食に胡椒を使う印象があまりないので意外ですよね。‥」

「胡椒飯」は、温かいごはんに粗びきした黒胡椒をかけて、塩としょうゆで味付けしたかつおだしをかけた簡単ご飯でした。いい黒胡椒でないと、さっぱりしないかもしれませんね。

「‥海外の調味料は食材に味を足すものが多いのに比べて、日本の調味料は素材を引き立てるものがほとんど。みそやしょうゆなどの発酵調味料は、食事の保存性を高めるとともにおなかを下さないようにと考え抜かれた先人の知恵だと考えられます。‥」

貴重な食材を有効に使い、どのように保存して調理できるのか、まさに先人の経験と知恵が今の私達に伝えていただいているのだと思います。(画像①)

(画像①ラジオ深夜便)

■甲斐かおり著「ほどよい量をつくる」 インプレス (2019.9.21) 中古本

:

フリーライターの著者が日本各地を取材し、食やものづくり、地域コミュニティ、農業などの分野で昔の日本の暮らしや大量生産型から適量生産に切り替えた法人や個人の紹介ルポでした。

「‥モノを生産してお客さんに届けるまでの間に、部分的にしかかかわらない人が増えたのだ。自分は指示された量をつくるだけ、自分は仕入れるだけ、売るだけ、といつた具合に。つくる人、売る人がそれぞれの仕事に専念できる分業制は、たくさんつくってたくさん運ぶのには効率的だが、無駄を減らそうとする努力や売れないリスクを、人任せにする結果にもなった。‥」

24~31頁に紹介されていたのは、京都で国産牛のステーキ丼を提供する「佰食屋」。「‥営業は十一時~十四時半のお昼のみ。毎日、コンスタントに100食限定で売り切る。メニューもたったの三種類。一店舗につき五人のスタッフが九~十七時半の勤務でまわしている。‥大きく儲からない代わりに、残業なしで家族そろって晩ごはんを食べられる生活を保証する。‥」

オーナーの中村朱美さんの発言に、「‥今はケータイ一つで何でもわかるのでお客さんが賢くなっていて、お金は自分の好きなところで使いたいとハッキリしている人が多い。その『好き』に選ばれることが大事やなと思うんです。何となくというものはもう買わないし、ふらっとお店に入ることもない。路面に面していてテナントが高いというのはもう時代に適していないと思います。‥」

この本の中には、19社・店・が紹介されていました。つくり手・買い手・商品という三つの観点からまとめられていて、非常に濃い内容を感じました。(画像②)

(画像②ほどよい量をつくる)

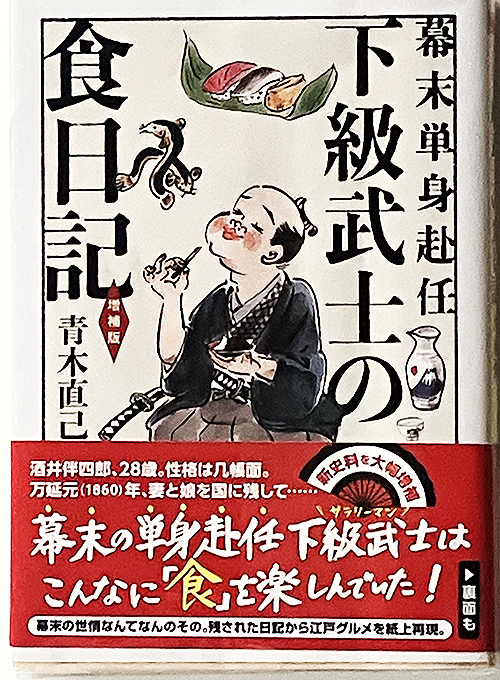

■青木直己著「幕末単身赴任 下級武士の食日記」 筑摩文庫 (2024.2.20) 中古本

:

紀州和歌山藩の下級武士で、当時28歳の酒井伴四郎。万延元年(1860)5月に江戸藩邸勤務を命ぜられ、妻子を和歌山に残し単身赴任。彼を狂言回しにして、当時の江戸の人々がどのような料理を作り、またどのように外食を楽しんでいたのか、紹介されていきます。

「‥伴四郎も外食にそば屋をいちばん多く利用しています。万延元年十一月から一年間に三十一回もそばを食べていますが、そのうち十四回は酒も一緒に飲んでいます。盛りそばやかけそばが主だったようですが、時にはちょっと贅沢をして、天ぷらそば(六十四文)、五目そば(百文)やそば御前(八十文)なども食べています。伴四郎がそばを食べる時は、いつも『二ツ』つまり二杯は食べていました。‥」(55~56頁)

「‥今日のおかずは鳩です。それもただの鳩ではありません。『御鷹の餌』と日記にありますが、御鷹のえさというのは、鷹狩に使われる鷹のためのえさということです。‥どのようにして鳩を手に入れたのかはわかりませんが、伴四郎たちは殿様の御鷹の上前をはねてしまったのです。鳩には多くの種類があり、江戸時代の料理書には、真鳩が食用に良いとあります。真鳩というのは、首の背面に一筋の黒い線があることから、数珠かけと呼ばれる種類の鳩です。‥伴四郎たちは鳩を焚いたとありますので、汁物か煮物にしたのでしょう。料理書にも鳩汁などの名が見えます。‥」(90~93頁)

江戸時代の実際の料理や食べ方がわかりやすく紹介されていて、面白い読み物でした。(画像③)

(画像③幕末単身赴任 下級武士の食日記)

■酒巻洋子著「フランス人と気の長い夜ごはん」 産業編集センター(2018.2.15) 中古本

:

ル・コルドン・ブルー留学後、フリーの編集ライターとなり、パリとノルマンディーを行き来しながら、現地レポを発信されている坂巻さんの一冊です。この書籍は、フランスでの「普通の日の夜ごはん」と「招待する日の夜ごはん」に分けての紹介でした。

「‥フランスの庶民の夜ごはんはスープほ中心とした簡単なものでした。『デジュネ』または『ディネ』と呼ばれた、昼前から午後にかけて食べる食事が、1日のうちで一番重要で、ボリュームのある内容だったのです。‥イギリスの市場調査会社、カンター・ワールドパネルの2015年の調査によると、フランス人が夕食によく食べるメニューは、1位パスタ、2位キッシュ・タルト・ピザ、3位スープ、4位ハムがベースの1品、5位サラダ、6位卵料理と続きます。日本でいうところのランチメニューのような軽い内容です。‥ひとり暮らしの若いパリジャン、アントワンヌは『自分で料理はしない。安い中華のお惣菜を買ったり、ピザを食べたり、もしくは近くにある実家に食べに行く』のだとか。‥」(11~13頁)

「‥古くからあるワインですが、中世のむ時代までは水で割って飲むのが普通でした。水を飲むこと自体が衛生的に問題があった時代には、アルコール度数の低い薄めたワインが飲料水の代わりにもなりました。粗悪なものになると、ワインを作るために1度絞ったブドウのカスを何度も再利用して作られていたよう。その後、ワインの質が向上するとともに、フランスではワインをそのまま飲むことが一般的になりました。‥」(112頁)

料理やレシピの紹介ではなく、フランス人の食習慣がくわしく書かれていて参考になりました。(画像④)

(画像④フランス人と気の長い夜ごはん)

■「暮しの手帖 38」 暮しの手帖社 (2025.9.25) 新刊本

:

36~43頁に「作っておいていろんな料理に助かる3種の肉そぼろ」がありました。先ず、しょうが・醤油・日本酒・味醂による「甘辛そぼろ」。にんにく・日本酒・塩・黒胡椒による「塩そぼろ」。そして、にんにく・ケチャップ・赤ワイン・ウスターソース・醤油による「洋風そぼろ」のレシピがありました。38~39頁は「甘辛そぼろ」を使った「小松菜炒め」「ごぼうそぼろ」「あまり辛くない麻婆豆腐」「和風タコライス」のレシピ紹介。40~41頁は「洋風そぼろ」を使った「オムレツ」「おひとりさキーマカレー」「なすグラタン」のレシピ紹介。42~43頁は「塩そぼろ」を使った「春菊のサラダ」「きのこスープ」「エスニック風そぼろご飯」「りんこんソテー」のレシピ紹介でした。?拙宅では、さっそく奥様がこれらの「そぼろ」が作られてストックされています。この間は、乾麺のみそラーメンに加えてみたら、美味しかったです。

120頁の「暮らしのヒント集」から、「‥食事会などの集まりでは、その場にいない人の話は短く済ますのが賢明です。せっかくですから、顔を合わせている者同士、お互いについて聞き、話し合いましょう」「新米、新豆、新そばに新酒。『新しい秋』をもたらしてくれた方々に、感謝をこめていただきましょう。」

今年は「米騒動?」だったり、物価高騰が続いたりしているので、本当に感謝、感謝ですね。(画像⑤)

(画像⑤暮しの手帖)

2025.10.27 清八